Department of Applied Chemistry, Utsunomiya University

7-1-2 Yoto, Utsunomiya 321-8585, JAPAN

宇都宮大学大学院 地域創成科学研究科工農総合科学専攻

物質環境化学プログラム

工学部 基盤工学科 応用化学コース

令和8年1月

カナダ・ウォータールー大学のX.Y. Wu 助教授が、宇都宮大学外国人研究者招聘制度にて当研究室を訪問し、約1カ月滞在して帰国しました。

令和7年12月1日

「2025年 世界のトップ2%の科学者」に本研究室の佐藤剛史教授と、伊藤直次特任教授が選出されました。

これまでの研究発表(論文)実績に基づく第3者機関による評価によりランクインしました。

今後も、世界へ発信できるような成果を創出していきたいと思っております。

https://www.utsunomiya-u.ac.jp/topics/research/013405.php

○令和7年10月1日

社会人ドクターとして、藤井重孝さん(千代田化工)が入学されました。研究室の新たな刺激と活力となっていただけるものと期待しております。

現在の学生の在籍者は、DC 1名、MC2 3名、MC1 3名、BC4 3名、BC3 2名(早期配属)の計12名になります。

○令和7年8月6日

同窓生の皆さんへ。Almuniにお知らせを掲示しましたのでご覧ください。

(回答期限を令和8年3月に延長します)

○令和7年月25日

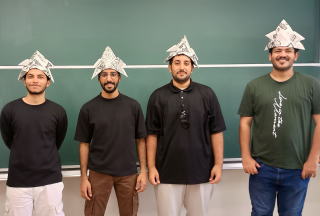

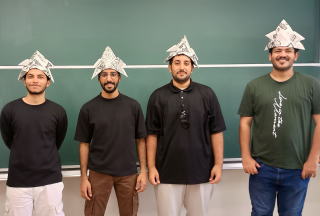

「Welcome 4 students from Sultan Qaboos University (SQU), Sultanate of Oman」

7月23日~25日に国際インターンシップ(出光興産/JCCP支援事業)の一環として、中東オマーンから4人のSQU4年男子学生が来室しています。

昨年、一昨年も同様な訪問があり、研究紹介、実験体験や異文化交流を行っています。

(写真左)左から、Salimさん、Humaidさん、Ahmedさん、Khalidさん (写真右)折り紙「兜」

○令和7年6月12日

学科内ソフトボール大会が開催され、超分子研との合同チームで3位になりました。

○令和7年4月1日

新年度がスタートしました。

修士6名、学部4年3名の佐藤研究室に、三木(共同研究講座)、伊藤(特任)が加わって教育研究を推進します。

○令和5年7月11日

中東オマーン国のスルタンカブース大学(SQU)工学部石油・化学工学科の学生4人が、(一財)JCCP国際石油・ガス・持続可能エネルギー協力機関の支援の下、実施されている出光興産のインターンシップの一環として、当研究室を訪問しました。

宇都宮大学・学部の概要と研究紹介を佐藤教授が行い、研究室見学では担当学生がテーマ説明を行いました。

なお、伊藤教授、佐藤教授の2004年の宇都宮大学の研究室立ち上げに関わっていた出光興産の中東事務所副所長の高橋朋宏(集合写真前列右端)さんが引率されました。

○令和4年4月1日

・准教授佐藤剛史が教授に昇任しました。学内外への一層の貢献に取組んでいきますので、ご支援宜しくお願い致します。

・日本ゼオンの三木英了さんが、宇都宮大学初めての共同研究講座の教授として就任しました。

(https://education.joureikun.jp/utsunomiya_univ/act/frame/frame110001538.htm )

「固体触媒及び反応分離膜技術を活用した先進的C5ケミカル製造プロセスの開発」を、伊藤直次特任教授、佐藤教授と連携共同して推進していきます。資源・エネルギーの高効率利用などを目指す化学プロセスの実現に大きな成果が期待されます。

○令和3年12月17日

伊藤、佐藤の著書(共著)が発刊されました。

「水素エネルギー利用拡大に向けた最新技術動向」 (シーエムシー出版、2021年12月8日発行)

において、第3編-4"ケミカルハイドライドによる水素貯蔵製造"と題した節の執筆を担当しました。

ケミカルハイドライドから直接水素を取り出す方法や水電解水素を直接ケミカルハイドライドを製造する方法などについて述べています。

○令和3年9月1日

○令和3年9月1日

大学院修士課程入学試験があり、本研究室では推薦にて4名(青山、工藤、清野、山中君)が合格しました。

新型コロナウイルス感染拡大下、教育研究活動が制限される中で、各自が時間を有効に活用して課題に取り組んでおり、今後多くの成果が期待されます.

○令和3年4月5日

コロナ対策として、研究室にセンサー付きアルコール噴霧器と二酸化炭素濃度計を設置しました。

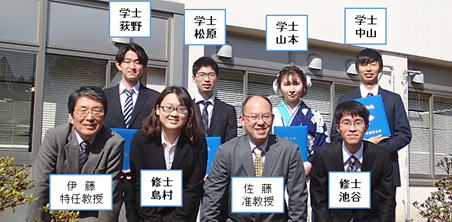

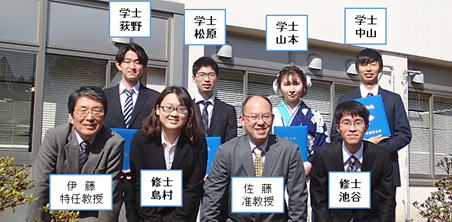

○令和3年3月24日

七分咲きの桜のもと、修了・卒業式が専攻・学科ごとに執り行われました。

本研究室からは修士2名と学士4名のうち、池谷、島村、山本が社会へ巣立ち、荻野、中山、松原は大学院へ進学します。

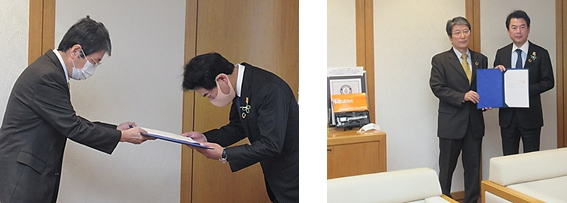

○令和3年3月1日

第3次宇都宮市環境審議会基本計画後期計画案を佐藤栄一宇都宮市長へ伊藤が審議会を代表して答申しました。

令和5年に東口から芳賀町方面へ開通予定のLRT(路面電車)や県に続いて市として導入を検討している水素ステーション

などの諸施策により、環境未来都市の実現を目指しています。

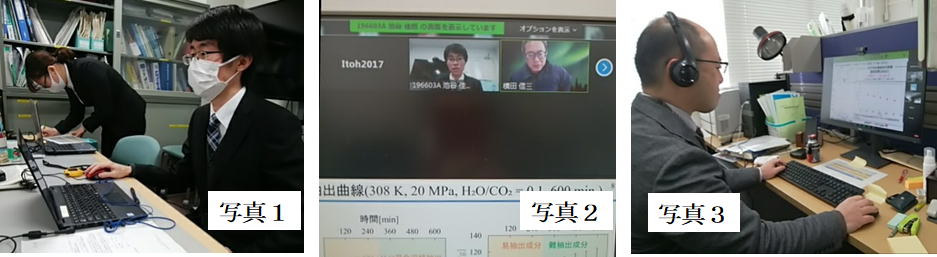

○令和3年2月2日

令和2年度修士論文発表会が、新型コロナ感染防止対策としてオンラインで開催されました。

池谷君と島村さんは研究室からZOOMによって「イチゴ葉とコーヒー生豆抽出における水および

二酸化炭素の溶媒効果」、「水素透過パラジウム膜電極における水電解水素製造および水素化」

についてそれぞれ発表と質疑を行いました。(写真1)。写真2は、質疑中を伊藤のPC画面で視聴した

もので、教員(佐藤)は写真3のように自室より評価を行いました。

○令和2年7月17日

MenbersとAlumniの更新を行いました。

○令和元年12月12日

伊藤、佐藤の著書(共著)が発刊されました。

「分離プロセスの最適化とスケールアップの進め方」 (技術情報協会、2019年11月)

において、"メンブレンリアクターによる反応・分離工程の一体化と効率向上"と題した節の執筆を担当しました。

実験とシミュレーションの両面から検討を加え、伝熱の重要性などが述べられています。

○令和元年11月16日

1日体験化学教室に県内外から高校生が参加してくれました。

本研究室では、①非対称構造を有する酢酸セルロース膜を作り、逆浸透膜としての水分のみの透過機能を確認する試験 (M1 島村、

B4 牧野)と、バイオガス (メタン-二酸化炭素混合ガス) の膜分離 (M2 水野、B3 中山) について体験してもらいました。

写真は前説を行う島村 (M1) と高校生諸君です。

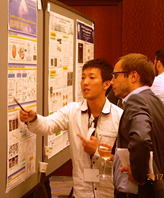

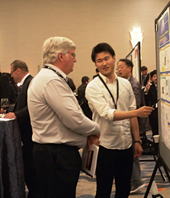

○令和元年7月25日

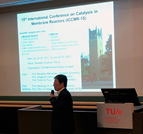

7月10日~14日に14th International Conference on Catalytic Membrane Reactor

(ICCMR14、第14回国際膜反応器会議)

が、オランダ・アイントホーフェン市にあるアイントホーフェン工科大学を会場に開催されました。M2藤井(写真1)、

水野(写真2)両君がポスター発表、佐藤准教授(写真3)と伊藤特任教授(写真4)が口頭発表のために出席しました。

本研究で取り組んできたアンモニア分解、ジエチルエーテル合成、メチルシクロヘキサンの電気化学的合成への

膜利用反応器に関する研究成果を発表しました。

なお、同市は世界的電機メーカーであるPhilips社発祥の地として知られており、第二次世界大戦時の社長F.Philips像前で

記念撮影しました(写真5)。

写真1 写真2 写真3

写真1 写真2 写真3

写真4 写真5

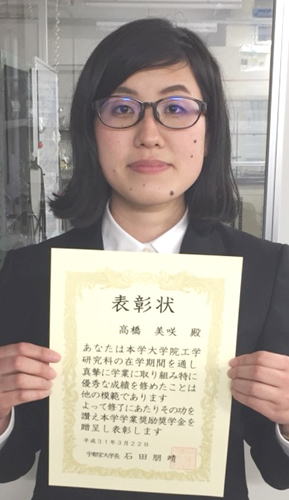

○平成31年3月22日

写真4 写真5

○平成31年3月22日

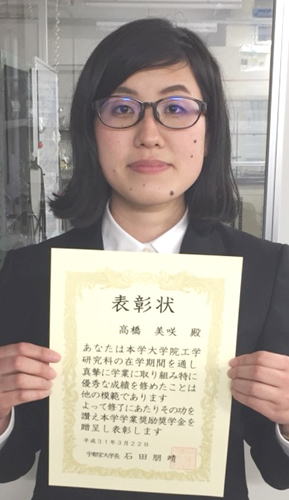

卒業、修了式が催され、研究研究室からも6名の修士2年と4名の4年生が終了・卒業しました。

修士2年は全員、4年生のうち2名は社会人として巣立ちました。研究室へのサポート、ありがとうございました。

卒業生のこれからの活躍に期待します。

なお、修士終了の高橋美咲さんは、修士論文で優秀な成果発表を行ったということで表彰されました。

メンブレンリアクターによるアンモニア分解の促進に関するもので、このテーマで過去に取り組んだ諸先輩(岡大介君、須賀英太君、

大嶋淳志君、菊地陽介君、中山貴文君、加藤崇文君)の積年の努力の集大成として評価されました。

○平成31年3月13日

M1の山本君が化学工学会第84年会で研究発表を行いました。就職活動が本格化した忙しい中での発表となりましたが、

意欲的に準備等を行いました。

○平成31年3月2日

4年生の池谷君、島村さんが第21回化学工学会学生発表会(東京大会)にて研究発表を行いました。

卒業論文の成果を存分に発表しました。

○平成31年2月22日

研究室卒業生がリクルーターとして来学し、会社紹介をしていただきました。

菊地修平君(信越化学、安中)、住田君、加藤貴史(新興プランテック、横浜)、滝沢君(住友電装、宇都宮)、

野村君(日本ピストンリング、福島)、檜山君(日立化成、真岡)

○平成31年2月15日

Alumniを更新しました。

○平成30年5月12日

恒例の筑波山登山を行いました。

筑波大へ進んだ北原君の飛び入り参加もあり、佐藤先生の長男青偉君(6才)を隊長に完登しました(Members参照)。

○平成30年4月1日

新年度が始まりました。研究室は、教員(佐藤准教授)と修士2年5名、修士1年4名、4年生4人の計13名の学生とで引き続き地域や

日本の化学技術発展への貢献、さらには世界に学術成果の発信を目指して邁進していく覚悟でおりますので、宜しくお願いします。

なお、伊藤先生には特任教授として研究、学生指導に加わっていただきます。

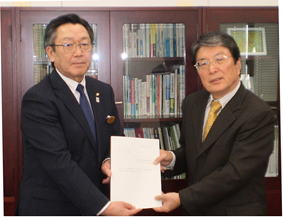

○平成30年3月28日

栃木県FCV普及促進研究会会長の伊藤先生が、水素ステーション建設促進などを骨子とする答申書を県へ提出しました。

○平成30年3月7日

伊藤先生の最終講義が”確率・統計の世界に身を委ねるにあたって”と題して開催されました。

人生100年時代になると社会保険人口問題研究所が予測しています。そこで現在65歳の186万人が統計的に

どうなるかを先生は試算されました。その結果、6人に1人が(ただし男は23人に1人)100歳まで生きながらえるということでした。

”確率・統計の世界・・・”とは、そんな今後(残りの人生)

の時間が、退職後の人生設計には欠かせないにも拘わらず、統計的予測は可能だが、

個々人についての予測は不能であるというジレンマになり、”成る様にしか成らない”という迷いから名付けたそうです。

講義には卒業生をはじめとして多くの方々にご足労いただきまして有難うございました。

4月からは特任教授として、試験・研究に携わられますので、御用の有る無しに拘わらず、お訪ね頂いて結構かと思います。

(居室が2号館1階から1号館4階に変更なりますので、ご注意下さい)

○平成29年12月15日

リクルータとしてH28年修士卒の菊地陽介君(カネカ)とH29年修士卒の高木和直輝君(東亜石油)が来学し、会社説明を行ってくれました。

○平成29年10月3日

伊藤先生の最終講義に関することをAlumniに記載しました。

○平成29年10月3日

Alumniを更新しました。

○平成29年9月29日

白﨑義則さんが「メンブレンリアクターを適用した都市ガスからの高効率水素製造技術に関する研究」で、

マウロ(Jose Mauro Vasquez Castillo、エルサルバドル出身)君が「Kinetic study on steam

reforming of methane by catalyst-packed bed and wall-tube membrane reactors」でそれぞれ学位論文を提出し、

本日晴れて工学博士の学位が授与されました。お祝いするとともに今後とも大いに活躍されることを願っております。

○平成29年9月11日

Alumniを更新しました。

○平成29年7月26日~8月7日

米国サンフランシスコで開催された国際膜会議に参加発表しました。

膜関係では最大規模の国際会議で、今回の参加者数約700人でした。

廣瀬拓也君(M1)は各種アルコール水溶液の各種ゼオライト膜による脱水、

藤井君(B4)はキシレン混合物からのp-キシレンの選択分離にMFI型ゼオライト膜の適用についての成果の発表を

行いました。

こうした国際経験が両君の今後に活かされることが期待されます。

○平成29年7月1日

Alumniを更新しました。

○平成29年5月8日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成29年4月27日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成29年3月27日

卒業、修了式が24日に行われ、学部生8人(秋庭、伊藤、岡田、佐藤、高橋、高畑、廣瀬、深谷)が卒業し、

岡田さん、佐藤さん、高畑君は就職して新たな道を進むことになりました。

修士4人(小島、香原、高木和、中山)が4月から社会人となります。

「志を得ざれば再びこの地を踏まず」の覚悟で新生活のスタートを切ってもらいたいと思います。

なお、高木和君」は、ゼオライト膜に関する修士論文発表において成績優秀者に選ばれました。

○平成29年1月25日

○平成29年1月25日

新興パンテックに就職した住田豊和君が、リクルーターとして研究室を訪ねてくれました。

化学プラントの設計、新設、メインテナンスなどを業務にしており、現在はJX根岸製油所に駐在しているとのことでした。

昨年結婚して公私ともに充実しているようで、今後の活躍を期待しています。

○平成28年11月25日

化学工学会福島大会が、11月25~26日に福島市にて開催され、研究発表(口頭)した修士2年の小島彩君が学生賞(特別賞)

を授与されました。「水素精製のための微量アンモニア吸着除去過程の評価」と題した発表で、これまでの実験とその数値

解析研究を行ってきた化学工学的成果が評価されたことは、大きな自信につながります。

○平成28年11月24日

米国サンフランシスコで開催された米国化学工学会(AIChE)2016年会(11月12日~11月18日)に参加して研究成果の発表

(7件のポスター発表、1件の口頭発表)を行いました(写真1)。

今回の参加者が6千人を超える学会で、ユニオンスクエアに近いヒルトンホテルが中心会場となりました。M1加藤(写真2)は

5分間の口頭による事前紹介(Rapid Fire)を緊張の中行いました。その他、M1菊池(写真3)、菅野、福田、M2香原、B4高橋が

ポスター発表をしました。また、この機会に有名なカルフォルニア大学バークレイ校の見学をしましたが、キャンパスからは

Alcatraz島やGolden Gate Bridgeが遠望できました(写真4)。これらの貴重な経験を今後に生かしていくことが期待されます。

○平成28年10月4日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成28年9月30日

インターンシップで約3週間滞在した八戸高専専攻科の東さんの修了報告会を行いました。

今後も勉学に励んでいってもらいらいたく思います。

○平成28年8月26日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成28年7月21日

化学工学会・北関東化学技術懇話会主催で「炭素膜の可能性とガス分離膜プロセスの基本」題した講演会を開催しました。

講師は国立研究開発法人 産業技術総合研究所 化学プロセス研究部門 原谷賢治氏で、炭素膜の開発と応用に向けた

取り組みと、膜分離プロセスとして実用化するにあたって必要な分離操作の効率的設計のための基本的な考え方について

紹介いただきました。

○平成28年6月7日

オランダ・アムステルダムで開催されたヨーロッパ・バイオマス会議での成果発表を兼ねて、アイントトホーフェン工科大学

(TU/e)での博士論文最終審査に伊藤教授が出席しました。審査と式典を兼ねたもので、教授職の審査員は写真のような

キャップとガウンを着用することになっており、貴重な経験となりました。”学位記”は写真のようなもので、イタリア、スペイン、

日本、オランダの4カ国からの審査員全員のサインが記されます。

アイントトホーフェン市は、アムステルダムから特急列車で西南方向に1時間半のところにあります。世界的に有名な総合電機

メーカーであるPHILIPS社発祥の地で、駅前には創立者のA.PHILIPSの銅像が置かれており、大阪の門真市(松下電器)とは

姉妹都市になっています。PHILIPS社は電球生産販売で創業し、記念館には当時の工房が再現されており、綿を溶かした

セルロース繊維の炭化線をフィラメントにするなど興味深いものがありました。

○平成28年5月9日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成28年4月28日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成28年4月13日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成28年4月7日

二酸化炭素の濃縮と植物成長実験を3年時早期配属研究の一環として行いました。

大気中から分離膜でCO2を濃縮し、それを植物に供給した時の成長がどのように加速されるのかを調べてみました。

その結果、濃縮CO2は成長を促進することがわかりました。

詳しくは、「中高生はこちら」ボタンをクリックしてご覧ください。

○平成28年4月4日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成28年3月22日

化学工学会での成果をもとに工学研究科長表彰が大島淳志君(現三菱化学、四日市)と菊地悠平君(現信越化学)に贈られました。

研究室の後輩にとって励みになります。

○平成28年3月18日

大田原市の環境審議会の会長、同地球温暖化防止計画計画策定委員会委員長として伊藤教授が今後10年間の

第二次環境基本計画と地球温暖化防止実行計画を策定し津久井市長へ答申書を手渡しました。

○平成28年3月12日

宇都宮市環境学習センター主催の市民向け講座”環境大学”において「水素社会の実現に向けてー水素社会の展望と課題ー」

と題した講演を伊藤教授が行いました。約80名の熱心な市民の皆さんに、エネルギー・環境問題の発端から水素エネルギー

への展開の経緯と取組についての話を傾聴していただきました。

○平成28年3月11日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成28年3月5日

第18回化学工学学生発表会(浜松大会)が静岡大学浜松キャンパスで開催され、4年生の木村知巳と高田彩香が「塗布熱分解法

により作成したパラジウム水素センサーの性能評価」と「パラジウム膜電極を用いた水電解によるトルエン水素化反応」について、

社会人となる前の卒業記念としてそれぞれ発表を行いました。2人共、準備万全で臨んだ結果、首尾よく発表と質疑応答が

出来ました。加えて、木村の発表が優秀賞に選ばれ、これまでに水素センサー開発に取り組んできた先輩学生にとっても喜びに

なることと思います。

○平成28年3月4日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成28年1月5日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成27年12月24日

ALOHA! 12月15日~20日にかけてホノルルで開催されたPACIFICHEM2015(環太平洋国際化学会議)にて、修士2年(5名)と1年

(1名)と、教員(伊藤、佐藤)が成果発表を行いました。5年に1度の会議ですが、英語での発表と交流、社会見学の良い機会になりました。

○平成27年11月27日

化学工学会群馬大会が、27~28日に桐生市にて開催され、研究発表(口頭)した修士2年の大島淳志君と菊地悠平君が学生賞

○平成27年11月27日

化学工学会群馬大会が、27~28日に桐生市にて開催され、研究発表(口頭)した修士2年の大島淳志君と菊地悠平君が学生賞

(特別賞)を授与されました。

それぞれ、「アンモニア低温分解と高純度水素回収のためのメンブレンリアクター」、「高シリカチャバサイト膜を用いた酢酸水溶液の

連続脱水濃縮」と題した発表で、これまで地道かつ着実に実験研究を行ってきた成果が評価されたことは喜ばしいことです。

なお、菊池修平君は4年生ながら、一般の部で「水蒸気選択透過ゼオライト膜による気相エステル化反応の促進」についての発表を

行い、質疑に 適切な回答ができていました。これも、日頃のテーマに対する真剣な取り組みの賜物です。

○平成27年11月21日

○平成27年11月21日

一日体験化学教室が開催され、6人の高校生を受け入れました。非対称構造を有する酢酸セルロース膜の製膜と、その水浸透現象の

観測を体験してもらいました。

○平成27年11月16日

○平成27年11月16日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成27年10月27日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

Membersを更新しました。

○平成27年9月28日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成27年8月11日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成27年7月28日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成27年7月1日

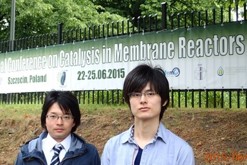

a 修士1年高木和君と中山君が、ポーランド・シュチャチンで開催された国際膜反応器会議(ICCMR12)に出席しポスター発表を行いました。

a今回得た経験は今後に生かされることでしょう。次回は2017年米国ヒューストン市で開催されることになりました。

○平成27年7月9日

○平成27年7月9日

最新情報をNews Archiveに追記しました。

○平成27年5月8日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成27年4月7日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

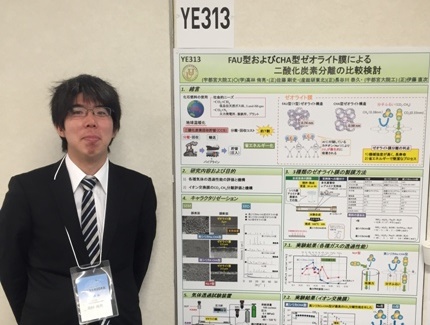

○平成27年3月21日

化学工学会年会が東京にて開催されました。修士2年高林君(写真中央)がゼオライト膜によるCO2分離で世界最高水準のデータを

発表し、好評を得ました。修士1年菊地君(右)はアルコール脱水における濃度分極現象を解消する原料供給法の提案で反響を得

ました。

a

○平成27年3月24日

○平成27年3月24日

平成26年度卒業式が行われました。本研究室の修士2年石田潤君(左)と学部4年小島彩さん(中央)、学部3年菅野裕大君(右)がそ

れぞれ学業優秀者として表彰されました。

今年は修士4人(佐川、佐藤、高林、石田)と学士2人(岩崎、向坪)が社会へ飛び立ちました。学士の小島、中山、高木和は進学します。

a

○平成27年3月7日

4年高木和君と小島君(写真右)が八戸にて開催された化学工学会学生発表会にて、緊張の中初めての口頭での発表を行いました。

それぞれ、Pd触媒膜を利用したエチレン酸化とモレキュラーシーブによるアンモニア吸着についての速度過程の数値解析が

中心です。これを機に、近郊の是川縄文館を訪れ、国宝「合掌土偶」を鑑賞しました。

○平成27年3月4日

修士1年大島淳志君と大嶋研資君(写真右)が関東学院大学にて開催された表面技術講演大会にて

Pd膜の低温域での強化法とPEFCを利用した水電解とトルエン水素化についての発表を行いました。

○平成27年2月3日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成27年1月16日

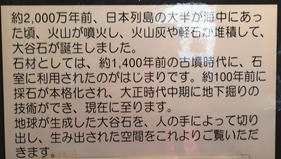

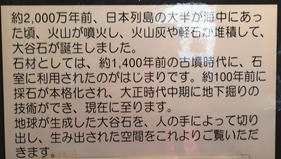

早期配属3年生4人(和田、加藤、福田、高田)の研究室内研修として大谷石資料館の見学を行いました。

日本列島の形成にもかかわる地殻変動が地表に現れたもので、その壁材などとして採石された跡の大空間を巡り、

天然ゼオライトの観察も行いました。

○平成26年12月15日

第11回「とちぎ県学生&企業研究発表会」において、修士2年石田潤君が関東経済産業局長賞を受賞しました。

「アルコール脱水濃縮へのゼオライト膜の利用」と題した研究発表で、地元鹿沼産大谷石にも含まれるゼオライトの応用として

注目された結果、今回の受賞となりました。

○平成26年11月18日

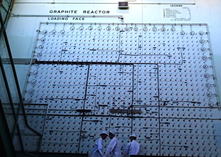

修士2年石田君と1年大島君(写真右)が米国・アトランタ)にて開催された米国化学工学年会(AIChE2014)にてゼオライト膜による

脱水と耐久性Pd膜についての発表を行いました。またこの機会に、アトランタから300km超に位置するテネシー州にある

オークリッジ国立研究所を訪問し、有名なマンハッタン計画で使用したGraphite Reactor(ウラン核分裂試験炉)などを見学しました

。

○平成26年10月16日

修士2年石田潤君が石油学会旭川大会において、気相エステル化反応へのメンブレンリアクター応用の提案に関する研究、

アンモニア低温分解のための管壁リアクターの解析を伊藤が発表しました。特別講演では、旭川動物園の坂東園長による、

動物の習性に合った飼育・展示の工夫が来場者の増加確保につながったなど興味深い話がありました。

○平成26年10月3日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成26年9月8日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成26年8月5日

研究室の行事をAlumniに追記しました。

○平成26年7月15日

修士1年菊池陽介君と菊地悠平君(写真左)がオーストラリア・ブリスベン(写真中)にて開催された国際無機膜会議(ICIM13)にて

Pd膜とゼオライト膜についての発表を行いました。伊藤は、アンモニア分解反応器に関する発表を行うとともに、広大・都留、

工学院大・中尾、早大・松方先生(写真右)とともに国際委員として次回開催国などについての協議に加わりました。

○平成26年5月28日

○平成26年5月28日

修士1年菊池陽介君が、石油学会第19回JPIJSポスターセッションにおいて36件の発表の中で優秀賞に選ばれました。

水素エネルギーキャリアとして注目されるアンモニアの分解反応を低温かつ迅速に行うための反応器の提案で、反応機構の

基礎解析と管壁触媒の有効性を示す成果が評価されました。アルミニウムの陽極酸化技術の膜支持体への応用に始まる

一連の研究が1つの成果となりました。

受賞テーマ 「管壁触媒型反応管によるアンモニア分解のL-H型速度機構の解析」

○平成26年5月15日

研究室関係の行事をAlumniに追記しました。

○平成25年11月23日~12月2日

オーストラリア・メルボルン市で開催された国際膜科学技術会議(IMSTEC2013)に、

M1石田、佐川と伊藤が参加し発表を行いました。メルボルンは緯度も南緯37度位であり、

宇都宮とはほぼ反対に位置していることもあり、季節は春で青葉若葉の街路樹が印象的でした。

多くが有機膜系の発表で、"Robeson Plot"で有名なDr. Robesonの講演がありました。

〇平成25年9月26日~10月2日

当研究室を卒業したベトナムからの留学生Phan Hieu Trung君が母国ダナンのDuy Tan 大学にて助教として活躍しております。

今回、佐藤が講演と情報交換のために訪問しました。

Trung君は、バイオディーゼルの製造・繊維工場からの廃液処理等に関しての研究に取り組んでいます。学生数が多いために、

座学中心で日曜夜も授業をしているとのことです。

○平成25年9月17日

化学工学会が岡山市にて開催されました。近くには千両ナス(写真は福留氏のハウス)で有名な備南地区があります。

本研究室からは5人という史上最大数の学生を参加させました。エルサルバドルからの留学生マウロ君も日本語で堂々

のポスター発表を行いましたが、さすが異国語での対応は疲れたようで、次の日は終日オフとしました。

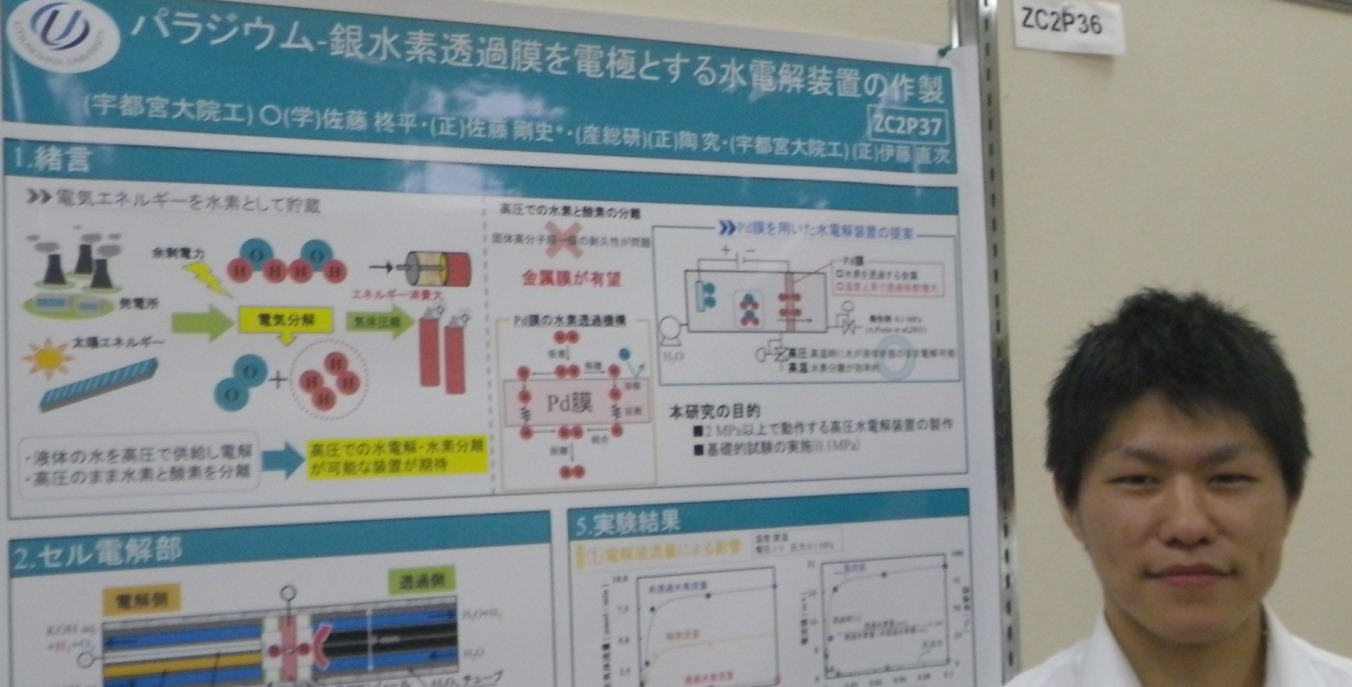

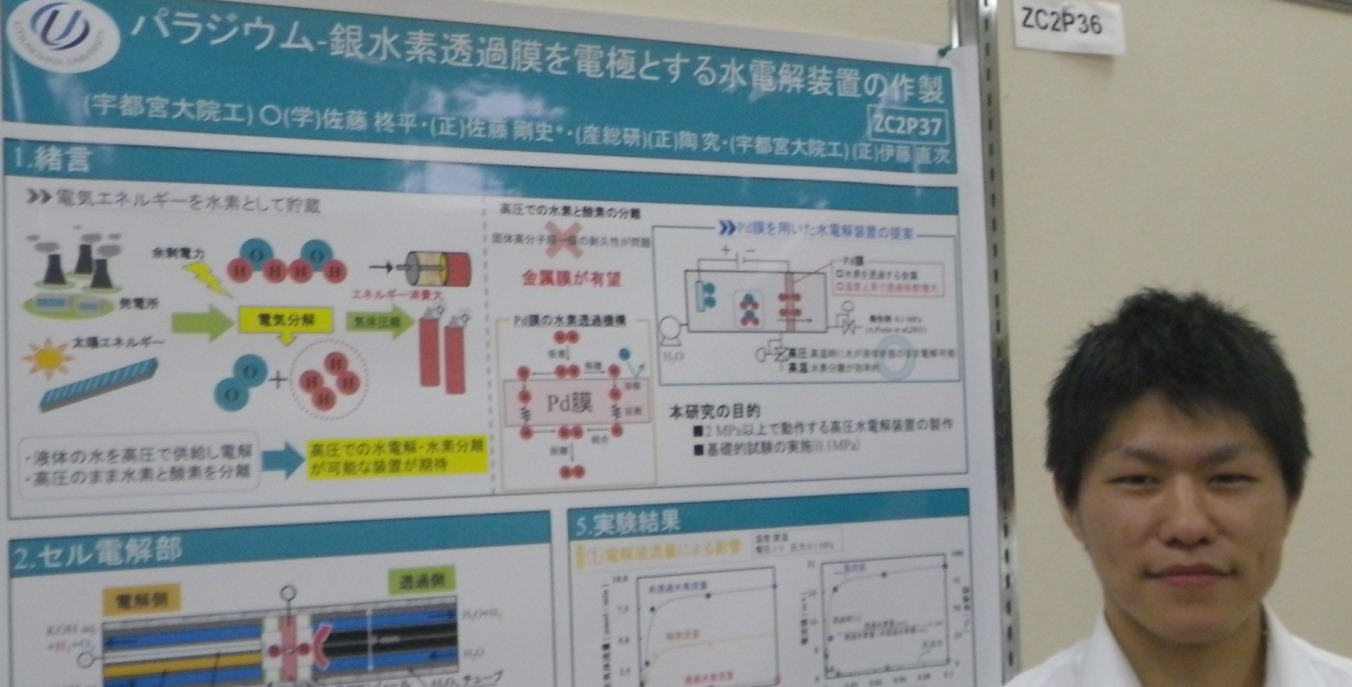

今回も、佐藤柊平君が、分離部会のポスター賞を獲得しました。「パラジウムー銀合金膜を用いた水電解装置の作製」

という題で、高圧技術と水素分離膜を融合した新たな試みが評価されました。

○平成25年9月6日

本日、大学院修士課程入学試験の発表があり、本研究室2名(菊地、大嶋君)が合格しました。

推薦ですでに決まっている4名を含めて、6人の進学が決まりました。

2020年東京オリンピック決定で盛り上がる中、自己研鑚に努め、チームワークをさらに強めて研究に取り組んでいきます。

○平成25年8月19日

(独)科学技術振興機構(JST)は戦略的創造研究推進事業を推進しています。

その中の先端的低炭素化技術開発(ALCA)特別重点技術領域「エネルギーキャリア」の”プロセス工学チーム”

として7月に採択・参加が決まりました。

伊藤はチームリーダーとしてプロジェクトの推進役を担うとともに、

水素キャリアとしてのアンモニアの膜反応器による低温分解に取り組みます。

(公財)地球環境産業技術研究機構(RITE)京都研究所においてキックオフミーティングが開催されました。

本学からは、低濃度アンモニアの分離除去を担当する佐藤、アンモニア分解触媒を担当する古澤も出席しました。

○平成25年7月7日~11日

ポルトガル・ポルト市で開催された国際膜反応器会議(ICCMR11)に、M1石田、4年大島と伊藤が参加し

発表を行いました。

ポルトガル国発祥の地である同市はポルトワインでも有名で、西岸海洋性の気候で涼しさが感じられました。

○平成25年5月29日

修士1年佐川 聡君が、石油学会第18回JPIJSポスターセッションにおいて40件の発表の中で最優秀に選ばれました。

山本輔君に始まって近藤さん、平尾君、山本君、渡辺君とつないできた一連のメタノールからの水素製造に関する研究が

1つの成果となりました。

研究テーマ「隔壁型触媒によるメタノールの酸化改質反応」

○平成25年5月25日-26日

研究室10周年記念同窓会が開催されました。(Alumni に詳細)

○平成25年3月25日

平成24年度卒業式が行われました。本研究室の修士2年大澤謙介君と学部4年石田潤君がそれぞれ学業優秀者として

表彰されました。

(卒業生の写真はAlumniに掲載)

○平成25年3月21日

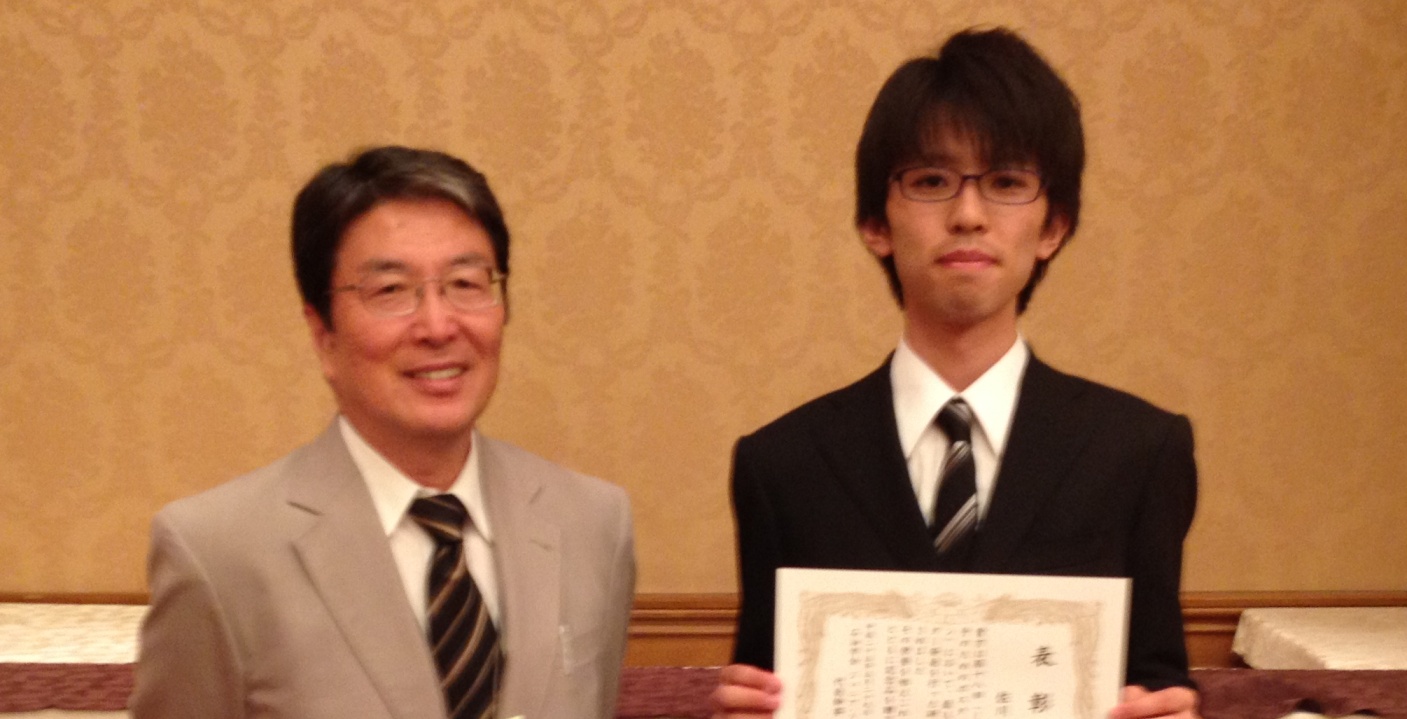

修士2年須賀英太君と学部4年の石田潤君が学長表彰を受けました。

学会での受賞によって大学の名を高めた功績です。

これまでの卒業生の努力の積み重ねが、こうした成果となって結実したと言えます。

今後もチームワークをもって研究に取り組んでいく決心でいます。

○平成25年1月11日

新年あけましておめでとうございます。研究室一同、新たな気持ちで研究教育に邁進していく所存です。

宜しくご激励のほどお願いいたします。

常日頃の感謝の気持ちをこめて、各実験装置に餅をお供えしました。本日、鏡開きを行い、無病息災と安全を祈りました。

卒業生の皆さんには、同窓会についての重要なお知らせがあります。Alumniボタンよりご確認ください。

○平成24年11月8日

第6回膜反応工学勉強会

岐阜大学工学部上宮教授による講演が行われました。

演題「パラジウム薄膜の高性能化と反応への応用」

○平成24年9月20日

修士2年須賀英太君(写真左)と4年石田潤君が、化学工学会第44回秋季大会にて、ポスター発表を行い、

それぞれ反応工学優秀発表賞、分離プロセス部会賞を受賞しました。

全国大会でのダブル受賞ということで、日頃の研鑽の成果として今後の励みにもなります。

須賀「アンモニア分解における反応速度モデルと水素分離効果」

石田「Y型ゼオライト膜によるIPA-H2O蒸気の連続回収脱水」

○平成24年8月9日

触媒サマーセミナー(箱根)にて膜利用反応プロセスについての講演を行いました(伊藤)。

会場は、かつては将棋の名人戦などが行われたこともある由緒ある花月園ホテルでした。

写真はホテル前庭で、前列中央左側の触媒学会会長上田北大教授ほか参加者とともに撮ったものです。

○平成24年8月7~9日

夏合宿を御殿場の時之栖にて行いました。平成20年8月に膜反応器の国際シンポジウムを開催した場所です。

福島から移転したサッカー協会施設もあり、なでしこジュニアも見かけました。

到着後、研究経過報告を行い、エルサルバドルからの留学生のマウロ君の上達目覚ましい日本語には驚かされました。

夕食は飲み・食べ放題プランで大いに盛り上がりました。

○平成24年7月9~13日

修士2年の大澤、須賀両君が、オランダ・Twente大学で開催されたICIM12(第12回無機膜国際会議)に出席し、

脱水用ゼオライト膜、水素貯蔵輸送媒体であるアンモニア分解についてのポスターを発表しました。

写真は、東京駅のモデルとなったといわれるアムステルダム駅正面前で撮ったものです。この後パリへ旅立ちました。

○平成24年5月24日

石油学会論文賞の授賞式が東京で開催されました石油学会総会で行われました。

味村さん(H22DC)が代表して登壇し賞記・賞牌を受取りました。

○平成24年4月5日

中米の国エルサルバドルから日本国費留学生Mr. Jose Mauro Vasquez Castilloが来室しました。

○平成24年2月24日

公益社団法人 石油学会の平成23年度表彰受賞者が発表され、味村健一さん(現千代田アドバンスソリューションズ)

の博士論文での成果に対して論文賞が授与されることになりました。

表彰式は、5月24日の石油学会総会にて行われます。

題目「シクロヘキサン脱水素用多管式メンブレンリアクターのCFD解析と設計」

味村健一,吉田直樹,佐藤剛史,伊藤直次

○平成24年1月30日

第5回膜反応工学勉強会

産業技術総合研究所東北センター長谷川博士による講演が行われました。

演題「ゼオライト膜に関する研究」

○平成23年12月3日

4年生の野村光君が、第8回栃木県「学生&企業研究発表会」において、日刊工業新聞社より、モノづくり地域貢献賞を受賞しました。

「バイオガスからの水素製造回収」に関する研究成果です。

○平成23年11月8日

第4回膜反応工学勉強会

産業技術総合研究所東北センター清住主任研究員による講演が行われました。

演題「ゼオライト膜合成と脱水」

○平成23年3月24日

平成22年度卒業式が学科・専攻単位で行われました。伊藤教授は、物質環境化学専攻長・応用化学学科長

として学位記授与を行いました。

研究室からは、学部6名、修士3名が巣立ちました。写真は耐震補強された研究室の前で、''はるか長い道を歩き始める

君に幸あれ''と、力強く拳を握ってとったものです。

なお、修士海老澤君、学士伊藤直也君は、11日の大震災の影響による列車運休のために出席できませんでした。

○平成23年3月15日

東北太平洋沖地震におり1階にある当研究室でも大きな揺れがありました。

ビーカーや時計皿などガラス類が数個落下割れましたが、大きな被害はありませんでした。

所属の学生の実家の安否を調べましたが、皆さんご健全でした。

卒業生の皆さんと関係者の皆さんのご無事をお祈りしております。

○平成23年2月22日

6名の研究室配属が決まり、引き継ぎのための諸実験に取り組み始めました。

新たな力として大いに期待されています。

(岡田真一、斎藤武尊、佐藤 隆、住田豊和、徳永瑞美、野村 光)

○平成22年11月30日

工場見学会を実施

川崎市の三菱化工機株式会社と日本ゼオン株式会社を見学させていただきました。

両社の関係者の皆様に感謝申し上げます。

○平成22年11月7日

第15回一日体験化学教室が開催され、当研究室では高校生9人が超臨界水による

プラスティック、米粒などの分解実験を行いました。

○平成22年10月8日

中国からの交換留学生 趙 俊傑君(東華大学修士2年)来日。1年間研究に取り組むことになります。

○平成22年10月1日

博士課程後期に永井直文さん、前期課程にPHAN HIEU TRUNG(ベトナム)君が入学しました。

○平成22年9月30日

味村健一さんが、博士後期課程を修了され、工学博士の学位が授与されました。

○平成22年8月19日

化学工学会宇都宮大会において、渋谷有衣が学生ポスターセッションで特別賞を受賞。

発表テーマ「アルコール類の脱水用ゼオライト膜の合成と評価」

○平成22年8月6日

博士後期課程在学の味村健一さんの、博士論文に関する公聴会が、323講義室にて16時30分より開催されます。

論文題目は、「化学系水素貯蔵媒体からの水素回収用メンブレんリアクターのCFD解析に関する研究」

○平成22年7月2日

博士前期課程(修士)に、4年生の大澤、須賀、冨田、二神、渡辺の5人が推薦合格。

これを励みに実験研究に打ち込み始める。

○平成22年5月29日

4年生二神遼太朗君が、関東理工科系剣道大会において、団体戦で副将として活躍し準優勝しました。

○平成22年5月26日

先端科学・技術特論の講師として水上富士夫先生(客員教授)が来学。

○平成22年5月1日

恒例のつくば山登山を行いました。筑波山神社にて安全祈願の後、女体山(877m)に登頂しました。

天気も良く、一年分の足腰の鍛錬になりました。

○平成22年4月13日

第2回 膜反応工学勉強会

演者 産業技術総合研究所東北センター 清住主任研究員 演題 「ゼオライト膜合成の基礎と応用」。

○平成22年4月5日

職員(教授、助教)2名、産学連携研究員1名、研究生1名

博士課程(DC)2名、修士課程(MC)2年3名、1年5名、学部4年6名で、研究活動をスタートしました。。

○平成22年3月24日

修士8名、学部生7名が修了・卒業しました。

○平成22年2月15日

4年生7名の卒業研究発表会が大過なく終わり、卒業に1歩近づく。

○平成22年2月8日

大学コンソーシアムとちぎ主催 第6回学生&企業研究発表会(とちぎ産業創造プラザ)にて、ポスター発表を行いました。

M2の齋藤正成君が入賞(Y型ゼオライト膜の開発と応用)、石井雅幸君が奨励賞(フェノールの1段合成)を授与されました。

○平成22年1月12日

VBL(ベンチャービジネスラボラトリ)外国人招聘制度で、イタリア国立膜研究所のAngelo Basile 博士が来日されました。

22日まで滞在して、学生全員で英語での研究紹介を行いました。スパゲティのゆで方(アル・デンテ)も学びました。)

○11月21日

○11月21日

宇都宮高校(ケミストリⅠ)にて出張講義を行いました。(伊藤教授、M2斉藤 M2石井) 化学マジック”君もでんじろうに挑戦”、

ゼオライトによるイオン交換・分離、炎色反応など好評でした。

○9月11-12日

○9月11-12日

夏合宿をレジーナの森(福島県白河)にて行いました。中間報告の緊張と疲れを夜のバーベキューで癒しました。

○7月1日

MC2年檜山がフラ ンスリヨンで開催された第9回国際膜反応器会議にて研究成果の発表を行い、帰国した。

○4月8日

産総研東北センターより、副センター長の鈴木敏重氏を招き、「水素分離のためのパラジウム薄膜の開発」の題目にてご講演いただきました。

また、研究室見学もしていただき、技術交流を行いました。当研究室では今後も外部から一流講師を招き、各種技術の発展を図るとともに、

外部との交流を積極的に進めていく予定です。

○4月6日

新年度が開始となりました。2009年度は、職員・研究員他、D 2名、M2 8名、M1 3名、4年生 7名の体制で研究活動に臨みます。

○ 3月24日

研究室初の博士後期課程修了者として、吉野泰氏(株ノリタケカンパニーリミテド)が学位論文「高温水素分離のためのミクロポーラスシリカ膜の開発に関する研究」にてご卒業されました。会社との業務と学業を両立され、在学中には研究テーマにて化学工学会・技術奨励賞を受賞されるなどご活躍されました。また、報告会や合宿を通じ、学生にいろいろなアドバイスをしていただきました。

○ 3月19日

社団法人化学工学会において平成20年度化学工学会賞受賞者が決定し、膜反応工学研究室の伊藤直次教授が「気相充填層型メンブレンリアクターの設計と解析に関する研究」の研究題目で「玉置明善記念賞」を、同じく膜反応工学研究室博士後期課程の吉野泰氏(株ノリタケカンパニーリミテド)が「シリカ系多孔質水素分離膜の開発とモジュール化」

の業績題目で「技術奨励賞」をそれぞれ受賞しました。

当研究室は、膜反応工学と超臨界流体工学を用いて、高効率・高選択性である次世代反応分離プロセスの開発を行っています。

特に水素利用技術に関して詳細な研究を進めております。

本年も、研究・教育に邁進して行く所存でおります。今後とも皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。

Created & Maintained by Sasaki,Urita,Watanabe,Saito,Sagawa,Kikuchi,Iwasaki,Fukuda,Takahashi,Fujiii,Ikeya,Makino,Aoyama

最新情報