研究

精密無機合成を基盤とする

光機能材料・環境機能材料の創成

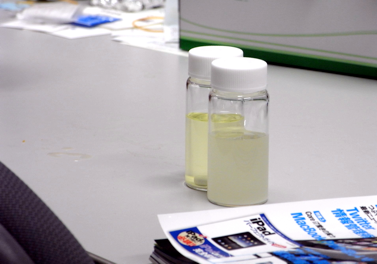

従来の多くの無機合成が「焼結」「溶融」「熱分解」といった高温過程を必要とするのに対し、当研究室では液相での化学反応を利用し、室温程度の温和な環境で無機および無機−有機複合材料を合成しています。

触媒化学に基づく独自の概念を導入し、反応を高度に制御することによって材料の機能を高めたり、新たな機能を発現させることができます。

この精密無機合成とも言える独自の技術を応用し、以下に示すような酸化チタンをベースとする種々の機能性材料の創成研究に取り組んでいます。

環境エネルギー材料として、「酸化チタン光触媒」が大きな注目を集めています。

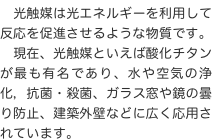

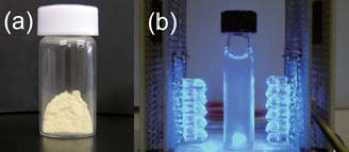

光触媒作用の発現には紫外光を必要とします。そこで、太陽光を高効率で利用したり、室内環境で光触媒を利用したりするために、可視光で光触媒作用を発現する材料の開発に取り組んでいます。

光触媒材料

図1 (a)合成した可視光応答型光触媒(可視光を吸収するため黄色に着

色している) (b)青色LED照射下での光触媒反応

高屈折材料

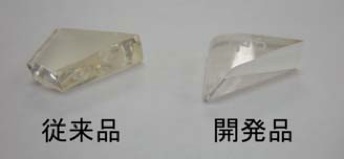

当研究室の技術を用いれば、高屈折率の光学材料を低温で得ることができ、耐熱性の低い有機基体へのコーティングも可能です。

この技術を応用・展開し、光学機器メーカーとの共同研究において、非鉛系高屈折光学ガラスで問題となっていた黄色の着色を大幅に低減することにも成功しました(図2)。

図2 着色を低減した非鉛系高屈折率ガラス

紫外線遮蔽材料

当研究室で合成される「低次元成長酸化チタン」は透明で、可視光を透過するため、「白くならない紫外線防御化粧品」の原料として実用化されています。

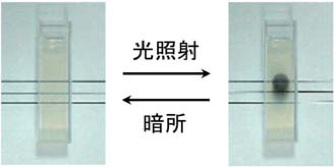

この技術を応用した、光の照射による可逆的な着退色(フォトクロミズム)を示す新規材料も得られており、調光光学材料としての応用が期待されます(図3)。

図3 フォトクロミック酸化チタンの可逆的な着退色

成長次元を制御する独自の酸化物合成手法

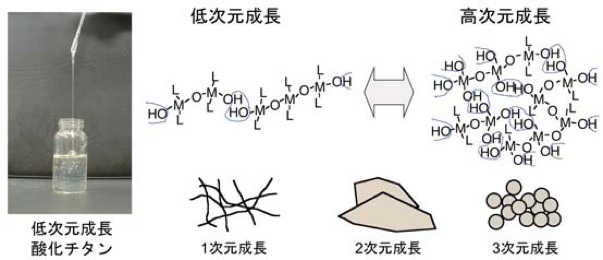

金属酸化物は、金属原子(M)と酸素原子(O)が繰り返し結合した一種の重合体としてとらえることができます。

当研究室の合成手法を用いれば、図4に示されるようにM-O-M結合の成長次元を積極的に制御することが可能になり、一次元(ポリマー状)、二次元(薄片状)、三次元(微粒子)のように、種々の形態に金属酸化物を成長させることができます。特に低次元成長により得られた酸化物材料は、従来の高次元成長材料(すなわち酸化物微粒子)にはない特異な性質を示します。

例えば、通常の酸化チタンが白色不透明な粒子であるのに対し、当研究室で合成した「低次元成長酸化チタン」は、ほぼ無色透明であり、有機高分子のような粘性・えい糸性を示します(図4写真)。

図4 成長次元制御の概念と当研究室で合成された低次元成長酸化チタン(透明でえい系性を有する)

酸化チタンをベースとする光機能性材料の

創出と高度化,他の酸化物材料への展開

当研究室で得られている「低次元成長酸化チタン」は、可視光透過性や低温で容易に緻密化するといった特異な性質を示します。また、他の物質と高度に複合化することが容易であるため、これを前駆体として、光触媒材料・光学コーティング・フォトニック結晶・調光材料といった、種々の光機能性材料の創出と高度化に取り組んでいます。

成長次元を制御する独自の酸化物合成手法は、酸化チタン以外の酸化物材料合成にも適用することが可能であり、産学官連携研究を通じて二次電池電極材料や磁性材料といった電子デバイス材料の開発にも展開しています。

■研究テーマ

● 可視光応答型光触媒材料の創成

● 高屈折率材料(コーティング,フォトニック結晶)の

低温合成

● 二次電池用電極材料の開発

■キーワード

● 光機能性材料 ● 薄膜 ● 微粒子 ● ゾル-ゲル法 ● ウエットプロセス ● 光触媒 ● 酸化チタン

■産業界の相談に対応できる技術分野

● ウエットプロセスによる酸化物薄膜 ● 微粒子調製 ● 光触媒材料の合成と評価

■主な設備

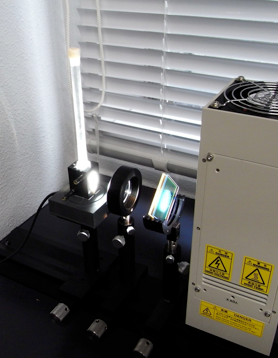

● 酸化物前駆体溶液の反応・合成装置 ● 光触媒作用評価装置 ● 各種物性評価装置

光触媒とは